Fünf Jahre danach

16.09.2013 | Prof. Dr. Thorsten Polleit

Am 15. September 2008 verkündete die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers ihre Zahlungsunfähigkeit. Die Folgen führten in vielen Volkswirtschaften zur bisher schwersten Rezession in der Nachkriegszeit.

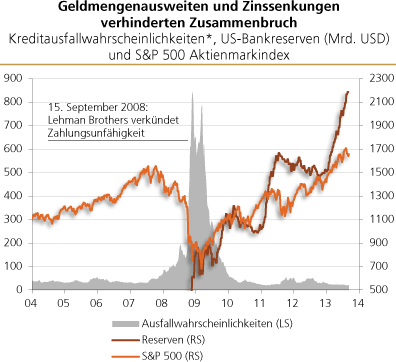

Am 15. September 2008 verkündete die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers ihre Zahlungsunfähigkeit. Die Folgen führten in vielen Volkswirtschaften zur bisher schwersten Rezession in der Nachkriegszeit. Die Lehman-Insolvenz löste Sorgen vor dem Ausfall von Staats- und Bankschuldnern aus. Der Aktienmarkt erlebte einen Crash: Allein von Mitte September 2008 bis März 2009 verlor der S&P 500 etwa 47 Prozent.

Quelle: Thomson Financial, Fitch. *Index

Bereits Ende 2007 begann die amerikanische Zentralbank, die Leitzinsen zu senken. Ende 2008 weitete sie zudem auch die (Basis-)Geldmenge drastisch aus, um die Zahlungsfähigkeit des US-Finanzsystems sicherzustellen.

Das zeigte Wirkung: Die Furcht vor Kreditausfällen schwand. Dies wiederum beflügelte die Aussichten für die Aktienmärkte, der S&P 500 stieg daraufhin wieder deutlich an.

Nach und nach folgten alle weltweit wichtigen Zentralbanken der amerikanischen Geldpolitik.

Es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass (nur) das Ausweiten der Geldmengen zu de facto Nullzinsen das internationale Kredit- und Geldsystem vor dem Zusammenbruch bewahrt hat.

Die Zentralbanken, die Geldangebotsmonopolisten sind, haben unter Beweis gestellt, dass sie die Zahlungsfähigkeit von Schuldnern jederzeit und in vollem Umfang aufrecht erhalten können, wenn dies politisch gewünscht ist.

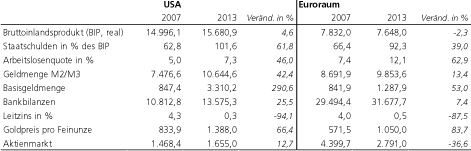

Daten in den USA und dem Euroraum 2007 und 2013

Quelle: Thomson Financial, Bloomberg, EZB, Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen. Die Zahlen für 2007 beziehen sich auf Dezember beziehungsweise das vierte Quartal. Die Zahlen für 2013 auf die neuesten Datenveröffentlichungen.

Trügerische Hoffnung

Derzeit wird vielerorts die Auffassung vertreten, die Geldpolitiken hätten das Finanzsystem nicht nur "stabilisiert", sondern auch dazu verholfen, die Wirtschaften wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

In der Tat scheinen einige Wirtschaftsdaten in den USA und jüngst auch im Euroraum auf eine (leichte) Verbesserung der Lage hinzudeuten. War und ist die "krisenbekämpfende" Geldpolitik also erfolgreich?

Bekanntlich gibt es viele Ökonomen, die diese Frage bejahen. Allerdings gibt es auch eine Reihe von Ökonomen, die das verneinen. Letztere weisen darauf hin, dass die Geldpolitiken nunmehr für eine neue Krise sorgen.

Denn dass Niedrigdrücken der Zinsen und das Geldmengenvermehren verhindern, dass aufgelaufene Fehlinvestitionen bereinigt werden und damit die Grundlage gelegt wird für eine nachhaltige wirtschaftliche Expansion.

Billige Kredite setzen vielmehr einen "Scheinaufschwung" in Gang. Sie locken neue Investitionen an, deren Rentabilität davon abhängt, dass die Marktzinsen immer weiter abgesenkt werden.

Auf den Finanzmärkten sorgen die künstlich gedrückten Zinsen für ein Aufblähen der Preise von Aktien und Schuldtiteln, und das verleitet Investoren zu unvorsichtigem Handeln.

Die Volkswirtschaften geraten auf diese Weise in eine immer größere Abhängigkeit von der Politik des tiefen Zinses und der fortgesetzten Kredit- und Geldmengenvermehrung.

Dass solch eine Politik zu Krisen führt, zeigt sich in aller Deutlichkeit in den Entwicklungen, die viele aufstrebende Volkswirtschaften nun schmerzlich erfahren müssen.