Die FED ist überschuldet. Ein Menetekel

01.05.2023 | Prof. Dr. Thorsten Polleit

Die US-Zentralbank (Fed) zahlt mehr Zinsen, als sie einnimmt. Und wer genau rechnet, der erkennt: Die Fed hat dadurch bereits ihr buchhalterisches Eigenkapital aufgebraucht.

Die US-Zentralbank (Fed) zahlt mehr Zinsen, als sie einnimmt. Und wer genau rechnet, der erkennt: Die Fed hat dadurch bereits ihr buchhalterisches Eigenkapital aufgebraucht.Hinter vorgehaltener Hand macht die Botschaft in Fachkreisen bereits ihre Runde: Die US-Zentralbank (Fed) hat, folgt man den Regeln kaufmännischer Buchführung, ihr Eigenkapital verloren, ist, wie der Volksmund sagen würde, Pleite. Was ist passiert?

Die Fed hat insbesondere ab Frühjahr 2020, also in Zeiten der extrem niedrigen Zinsen, sehr große Mengen Staatsanleihen und Hypothekarschuldverschreibungen im Kapitalmarkt erworben, um Wirtschaft und Finanzmärkte in Zeiten der Corona-Krise zu stützen.

Bezahlt hat sie die Käufe mit der Ausgabe von neuem Zentralbankgeld. Dadurch ist eine gewaltige Geldschwemme im US-amerikanischen Interbankenmarkt entstanden, also in dem Markt, in dem die Banken sich untereinander Kredite gewähren. Und genau hier werden die Zinskonditionen für alle anderen Kreditmärkte bestimmt.

Die Geldschwemme übt nun aber starken Abwärtsdruck auf die Interbankenzinsen aus. Da das geldpolitisch nicht gewünscht ist – schließlich erhöht die Fed die Leitzinsen, will also den Interbankenkredit verteuern, um die Inflation zu senken –, hat sich der Zentralbankrat der Fed entschieden, die überschüssigen Guthaben, die die Banken bei der Fed halten, zu verzinsen. Derzeit beträgt dieser Zins 4,90 Prozent, ist also nahe beim Leitzins, der aktuell zwischen 4,75 – 5,00 Prozent liegt. Damit ist quasi eine Zinsuntergrenze im Interbankengeldmarkt eingezogen: Keine Bank wird ihr Geld für weniger als 4,90 Prozent verleihen, wenn sie diesen Zins bei der Fed bekommt.

Zudem gewährt die Fed ausgewählten Nichtbanken die Möglichkeit, sogenannte "Reverse Repurchase Agreements" mit ihr abzuschließen – neben den Banken zählen zu dieser privilegierten Gruppe Asset Manager, Kapitalanlagegesellschaften, Pensionsfonds und andere. Letztere können die von ihnen und ihren Kunden nicht benötigten Guthaben "über Nacht" an die Fed übertragen und erhalten dafür im Tausch verzinsliche Wertpapiere. Dafür verdienen sie einen Zins von 4,80 Prozent, der damit zwar leicht unter, aber immer noch recht nahe an der geldpolitisch gewünschten Zinsuntergrenze am US-Interbankenmarkt liegt.

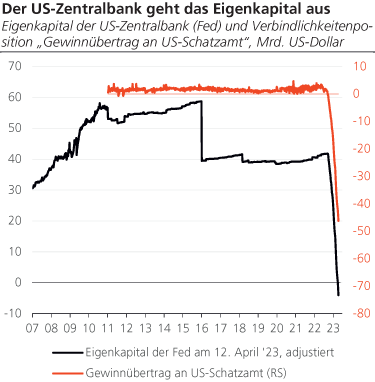

Die Fed hat dadurch zwar die Zinskonditionen im Geldmarkt fest im Griff, sie hat sich allerdings dadurch zu Zinszahlungen verpflichtet, die höher sind als die Zinserträge, die sie mit ihrem Wertpapierportfolio erzielt. Und da die Fed nun schon seit geraumer Zeit mehr Zinsen zahlt als sie einnimmt, hat sich ein gewaltiger negativer Nettozinsertrag in der Fed-Bilanz aufgebaut. Er wird in einer Bilanz-Passivposition ausgewiesen: Der übliche Gewinnübertrag an das US-Schatzamt, der normalerweise positiv ist, war am 30. April 2023 bei minus 50,4 Mrd. US-Dollar angelangt (in konsolidierter Rechnung, verrechnet mit anderen Verbindlichkeiten, bei minus 39,7 Mrd. US-Dollar).

Quelle: Refinitiv; Federal Reserve Bank of St. Louis, Berechnung Degussa.

Ab dem 12. Sep. ’22 wird der "Gewinnübertrag an das US-Schatzamt" vom Eigenkapital abgezogen.

Ab dem 12. Sep. ’22 wird der "Gewinnübertrag an das US-Schatzamt" vom Eigenkapital abgezogen.

Wenn ein Eintrag, den die Fed auf der Passivseite ihrer Bilanz, also unter ihren Verbindlichkeiten, ausweist, ein negatives Vorzeichen trägt, so bedeutet das nichts anderes, als dass er die Gesamtschulden reduziert. Man kann hier zurecht stutzig werden: Mit Bilanzwahrheit und -klarheit ist diese Buchungspraxis schwerlich verträglich. Sie versperrt vielmehr den Blick auf die Tatsache, dass die Schulden der Fed aktuell ihr Eigenkapital übersteigen – denn das lag zur gleichen Zeit bei lediglich 42,2 Mrd. US-Dollar.

Der buchhalterische Verlust würde übrigens noch viel höher ausfallen, wenn die Fed die von ihr gekauften Schuldpapiere zu Marktwerten („Mark-to-Market“) anstatt, wie es der Fall ist, zu historischen Anschaffungskosten in ihrer Bilanz ausweisen würde. Denn die Zinserhöhungen der Fed haben die Wertpapierkurse mächtig in die Tiefe geschickt.

Derzeit weist die Fed Schuldpapiere in Höhe von 8,5 Billionen US-Dollar aus. Ein Kursverlust von nur, sagen wir, 5 Prozent auf diese Schuldpapiere würde einen zumindest buchhalterischen Verlust, eine Belastung bedeuten für das Eigenkapital in Höhe von 425 Mrd. US-Dollar. (Angemerkt sei, dass dieser Verlust nur vorübergehend ist, wenn die Anleihen am Ende ihrer Laufzeit vollständig zurückgezahlt werden.)

Jedes herkömmliche Unternehmen befände sich vor diesem Hintergrund jetzt in argen Problemen; so wäre hierzulande eine unterlassene Verlustanzeige strafbar. Doch die Fed, wie jede andere Zentralbank auch, ist kein herkömmliches Unternehmen. Denn sie besitzt das staatliche Monopol der Geldproduktion.

Genauer: Die Zentralbank kann das Geld, in der sie ihre Verbindlichkeiten zu bezahlen hat, selbst erzeugen, und zwar jederzeit, in jeder beliebigen Menge. Die Zentralbank kann daher nicht Pleite gehen wie ein herkömmliches Unternehmen. Sie könnte also durchaus auch dann weiter operieren, wenn ihr Eigenkapital aufgezehrt wäre, wenn es also auf der Aktivseite ihrer Bilanz ausgewiesen würde.

Sollte das fehlende Eigenkapital der Fed wieder hergestellt werden, müsste beispielsweise das US-Schatzamt neue Staatsanleihen unentgeltlich an die Fed übertragen: Das Vermögen auf der Aktivseite würde ansteigen, so dass bei gleichbleibenden Verbindlichkeiten das Eigenkapital der Fed in die Höhe geht.

Oder die Goldreserven in der Fed-Bilanz müssten höher bewertet werden. Seit den frühen 1970er Jahren sind die 261,5 Millionen Feinunzen mit einem Goldpreis von 42,22 US-Dollar pro Feinunze bewertet, das entspricht 11,04 Mrd. US-Dollar. Zu aktuellen Preisen bewertet, hätte das Gold in der Fed-Bilanz jedoch einen Marktwert von etwa 520 Mrd. US-Dollar. Auf diese Weise ließe sich ein Neubewertungsgewinn in Höhe von etwa 510 Mrd. US-Dollar heben – und das Fed-Eigenkapital aufpolstern.

Zwar könnten solche buchhalterischen Kunstgriffe die Bilanz der Fed "retten", aber das heißt nicht, dass Anleger und Investoren nicht doch Zweifel an der US-Dollar-Konstruktion bekommen könnten: Wenn die Fed schon kein Eigenkapital mehr hat, wie wird es da dann erst den Geschäftsbanken gehen? Und wenn ihre Bilanz schon völlig überlastet ist, ist die US-Zentralbank dann überhaupt noch in der Lage, in der nächsten Krise als "Retter in der Not" aufzutreten?

Eine Überschuldungsbilanz der Fed ist daher so etwas wie ein Menetekel: Anleger und Investoren könnten Vertrauen verlieren in die Verlässlichkeit, die Werthaltigkeit des US-Dollar und aller Währungen, die auf ihm aufbauen. Es wäre ihnen nicht zu verdenken.

© Prof. Dr. Thorsten Polleit

Auszug aus dem Marktreport der Degussa Goldhandel GmbH