Die Macht von Gold in Krisenzeiten

19.11.2019 | Ronan Manly

Physisches Gold ist ein bekannter sicherer Vermögenswert, dem sich Investoren in Zeiten von Marktturbulenzen zur Sicherung ihres Vermögens zuwenden. Gold ist aber auch der ultimative Vermögenswert, den man in Krisenzeiten und Notfällen besitzen sollte. Diese Krisensituationen reichen von Episoden, in denen Fiatwährungen zusammenbrechen, über Zeiten, in denen Gold sichere Fahrten über internationale Grenzen kauft und sogar zu Zeitabschnitten, in denen nur Gold eine ganze Nation retten kann. Manchmal sichert Gold sogar das eigene Überleben und kann buchstäblich den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.

Die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen Gold der ultimative Vermögenswert in Zeiten der Krise und Verzweiflung ist. Dabei kommt Gold immer wieder zur Hilfe und bietet seinen Besitzern Wahlmöglichkeiten und Freiheit. Wahlmöglichkeiten und Freiheit, die denen, die kein Gold besitzen, nicht zur Verfügung stehen. Diese Beispiele sind nicht aus der alten, sondern jüngsten Geschichte; Geschichte zu unseren Lebzeiten und in manchen Fällen sogar aktuell andauernde Ereignisse.

In diesem Artikel betrachten wir einige Beispiele für Gold in Krisenzeiten. Sie sind zwar alle zeit- und ortsspezifisch, beinhalten jedoch Gemeinsamkeiten. Sie veranschaulichen, warum Gold der einzige monetäre Vermögenswert ist, der universelles Vertrauen genießt und in Krisen anerkannt wird. Sie zeigen, warum Gold der einzige Vermögenswert mit universeller Liquidität und Kaufkraft in Notfällen ist. Kurz gesagt, warum physisches Gold der einzige Vermögenswert ist, der wirklich wirtschaftliche Freiheit bietet, wenn das Vertrauen in alles andere verloren geht.

Gold als eine sichere Überfahrt für Flüchtlinge aus Vietnam

Nach dem Vietnamkrieg, dem Fall von Saigon und Vietnams Wiedervereinigung 1976 erlebte der Süden von Vietnam eine Massenflucht von Menschen, angetrieben von der lahmgelegten Wirtschaft, staatlicher Diskriminierung und Ausweisungen. Hunderttausende Vietnamesen und Vietnamesen chinesischer Abstammung flüchteten auf dem Land- und Seeweg in andere Gebiete Asiens; eine Auswanderung, die 1978-1979 ihren Höhepunkt erreichte.

Die Flüchtlinge, die über den Seeweg flüchteten, taten dies manchmal auf großen Schiffen, die von Schleusern organisiert wurden, oft mit der Unterstützung der kommunistischen Regierung Vietnams. Ein Fluchtweg auf diesen Schiffen wurde nur denen zugesichert, die den Regierungsbeamten und Schleusern das zahlen konnten, was sie verlangten. Der Preis für eine sichere Überfahrt? Zwischen 10 und 12 Tael 24-karätiges Gold für einen Erwachsenen und die Hälfte für ein Kind (1 Tael = 1,2 Feinunzen).

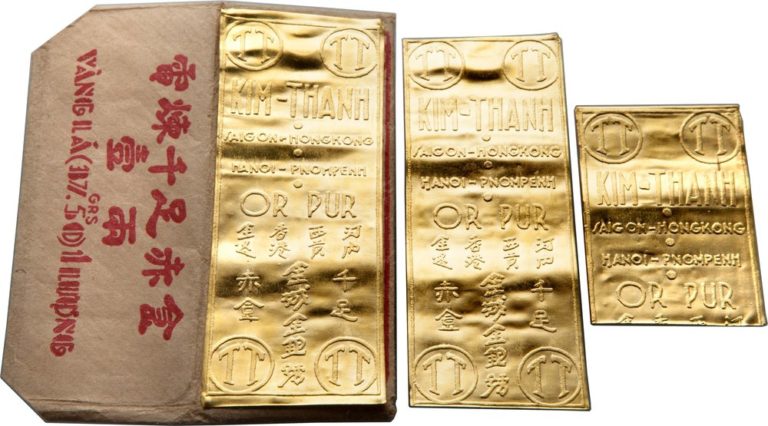

Diese Goldzahlungen erfolgten oft in Form traditioneller Kim-Thanh-Goldbarren, zwei dünne große Barren und ein kleiner Barren in Reispapier eingewickelt mit einem Gesamtgewicht von 1 Tael. Während diese Barren in Vietnam verbreitet waren, wurden sie ebenfalls in ganz Südostasien als tragbares Vermögen anerkannt und akzeptiert und bedeuteten somit monetäre Liquidität in der Region.

Obwohl einige Vietnamesen und vietnamesische Chinesen ihr gelagertes Vermögen in Form dieser Barren besaßen, taten es viele nicht. Und so entstand in Saigon in den 1970er Jahren ein ganzes Gold-Tael-Banksystem, das denen, die vor der Krise flüchteten, ermöglichte, ihr Hab und Gut in Gold umzutauschen. Diejenigen, die keine Tael-Goldbarren hatten, bezahlten ihre Überfahrt mit Goldschmuck.

Flüchtlinge nahmen auch Notgeld in Form von Tael-Goldbarren sowie Schmuck, wie etwa kleine Goldringe und goldene Hochzeitsringe, mit. Das alles konnte im Notfall verkauft werden. Zum Beispiel tauchten nach der Ankunft des riesigen Flüchtlingsschiffs Skyluck 1979 in Hongkong vietnamesische Tael-Goldbarren auf dem Hongkonger Goldmarkt auf.

Flüchtlinge aus Vietnam nahmen mit ihrer Fahrt ins Ungewisse gewaltige Risiken für ein besseres Leben auf sich. Sie konnten das nur, weil sie physisches Gold hatten, um sich eine sichere Überfahrt zu kaufen und weil Gold universelles Geld ist, das fast überall verkauft werden kann, um ein neues Leben im Ausland zu finanzieren.

Südkorea - Goldmobilisierung zur Begleichung der Auslandsverschuldung

Als sich die asiatische Finanzkrise Ende 1997 nach Südkorea ausbreitete und die Finanzmärkte des Landes torpedierte, löste sie eine Währungs- und Bankenkrise aus, die den südkoreanischen Won vernichtete und das Land an den Rand des Bankrotts trieb. Es verbrauchte seine Devisenreserven rapide und als die internationalen Kreditgeber es einkreisten, schaltete die Regierung im Dezember 1997 den Internationalen Währungsfonds (IWF) mit einem Multimilliarden schweren Rettungspaket ein, um die ansteigende Auslandsverschuldung des Landes auszulösen. Als bis dahin größter IWF-Bailout, war die Rettung ein massiver Schlag für Südkorea, sowohl wirtschaftlich als auch psychisch.

Beschämt und unfähig zu verstehen, wie ein asiatischer Tigerstaat so schnell zusammenbrechen konnte, führte die südkoreanische Nation etwas ziemlich außergewöhnliches und spontanes durch. Sie stellte sich gemeinsam den schwierigen Bedingungen, indem sie eine patriotische Goldsammelkampagne mobilisierte, die dabei helfen sollte, Südkoreas Auslandsverschuldung abzubezahlen.

Eingeleitet von koreanischen Rundfunkanstalten sowie den großen koreanischen Banken und unter der Koordination von industriellen Konglomeraten, wie Hyundai, Daewoo und Samsung, verkauften südkoreanische Bürger in den Kampagne "Liebe für die Nation" und "Staatsschuldenrückzahlung" ihr Gold, aber zu Preisen weit unter dem Marktwert. Das gesammelte Gold wurde dann zu Goldbarren geschmolzen und auf dem internationalen Goldmarkt verkauft.

Da viele südkoreanische Haushalte Gold in verschiedenen Formen besaßen, bildeten sich lange Schlangen vor den Banken des Landes und den Sammelpunkten von Samsung, Daewoo und Hyndai. Die Südkoreaner kamen in Strömen, um alles zu verkaufen, von Goldanlagemünzen und -barren über Goldringe und -armbänder bis hin zu Goldmedaillen und anderen kleinen Goldstücken. All das, um ihre "kaputte Wirtschaft" wieder in Ordnung zu bringen.

Unter den verkauften Gegenständen befanden sich sogar goldener Brautschmuck, goldene Doljanchi, die Babys zum ersten Geburtstag geschenkt bekommen, zum Ruhestand überreichte goldene Schlüsselanhänger und Golduhren und die aus purem Gold gefertigten Knöpfe von traditionellen koreanischen Gewändern.

Und es waren nicht nur einfache Bürger, die an der Kampagne teilnahmen. Prominente und Politiker gingen mit gutem Beispiel voran. Der südkoreanische Baseball-Star Lee Chong-bum brachte seiner Hausbank 31 Unzen Gold in Form von Goldtrophäen und -medaillen. Der damalige designierte Präsident Kim Daejung ging in eine Bank in Seoul und spendete eine Miniaturgoldschildkröte und vier Glücksschlüssel aus Gold. Daejung dazu:

"Wenn ich an den Patriotismus denke, kommen mir fast die Tränen vor Anerkennung. Ich verspreche, dass meine neue Regierung ihr Bestes geben wird, um das Land aus der aktuellen Krise zu holen."

In der viermonatigen Laufzeit von Januar bis April 1998 sammelte die Goldkampagne 227 Tonnen Gold im Wert von 2,13 Milliarden Dollar, wobei 165 Tonnen allein im ersten Monat Januar gesammelt wurden. Die Sammelaktion umfasste 3,5 Millionen Haushalte, die 23% der 15 Millionen Haushalte des Landes ausmachten und 10% des Goldes, das zu der Zeit in Südkorea gehalten wurde. Die Goldsammelaktion half dabei, die Glaubwürdigkeit der Nation im Ausland wiederherzustellen, und ermöglichte es Südkorea dadurch, die IWF-gedeckten Schulden im August 2001, drei Jahre vor Fälligkeit, vollständig zurückzuzahlen.

Gold spielt eine große Rolle in der koreanischen Gesellschaft, sodass Südkoreas Bevölkerung instinktiv wusste, dass inmitten einer schweren Wirtschaftskrise nur physisches Gold dabei helfen konnte, ihre Wirtschaft zu retten. Und so mobilisierte sie sich gemeinsam, den einen wahren Vermögenswert zu spenden und zu verkaufen, der seinen Wert in Koreas Finanzkrise beibehalten hat, ihr Gold.

Argentinien - an Krise gewöhnt, an Gold gewöhnt

Über die Beschaffung einer sicheren Überfahrt und die Rettung eines Landes hinaus, erreicht Gold seine volle Leistungskraft in Zeiten von Hyperinflation, wirtschaftlicher Stagnation, Währungszusammenbruch und eingefrorenen Bankkonten. Ereignisse, die der Mehrheit der Argentinier in Südamerikas drittgrößter Volkswirtschaft leider allzu bekannt sind. So, wie es von einer Wirtschaftskrise in die andere taumelt, kann die wirtschaftliche Geschichte Argentiniens bisweilen wie ein langwieriger Autounfall aus hyperinflationären Ereignissen, Währungszusammenbrüchen, Schuldenkrisen und Panik auf dem allgemeinen Markt scheinen.

Die Argentinier sind leider an dieses Drama gewöhnt, nachdem sie bereits Jahre hoher Inflation erlebten, eine Hyperinflation in den Jahren 1989 bis 1990, eine schwere Wirtschaftskrise von 2001 bis 2002 und viele Fälle von rapiden Wert- und Vertrauensverlust ihrer Währung, dem Peso. Zum Beispiel stiegen die Preise in Argentinien in der hyperinflationären Zeit 1989 um annualisierte 5.000%. Während der Krise 2001-2002 verlor der Peso fast drei Viertel seines Werts als zeitgleich Bankkonten in ganz Argentinien (in US-Dollar und Peso) mehr oder weniger gesperrt wurden.

Die lokale Bevölkerung hat sich an rapide eskalierende Preise, schwindende Ersparnisse und einen fallenden Peso gewöhnt. Argentinier haben bei mehreren Anlässen das getan, was alle Menschen weltweit irgendwann machen, wenn sie vor dem gleichen Problem stehen: Sie kaufen harte Währungen und Gold.

Und wenn der Kauf von Währungen, wie dem US-Dollar, durch von der Regierung auferlegte Kapitalkontrollen, Bankbeschränkungen und Kontosperrungen (Corralito) verhindert wird, dann nehmen die Argentinier die einzig verfügbare Option - in Scharen kaufen sie physisches Gold als Spareinlage und Vermögensschutz. Sie kaufen lokal hergestellte Goldbarren und Goldmünzen von Banken wie der Banco de la Ciudad in Buenos Aires. Beliebte Münzen sind unter anderem mexikanische und chilenische Goldanlagemünzen, der südafrikanische Krügerrand und der britische Gold-Sovereign.

Und da sie an Wirtschaftskrisen gewöhnt sind, besitzen Argentinier auch Goldgegenstände wie Goldringe und Goldschmuck als Spareinlagen. Das liegt daran, dass, wenn die Preise in die Höhe schnellen und die Währung zusammenbricht, Argentinier aus Erfahrung wissen, dass Gold eines der wenigen Dinge ist, das seinen Wert beibehält. Wenn sich der Goldpreis im lokalen Peso nach oben korrigiert, können Goldhalter bei Bedarf ihr Gold in solchen informellen Goldhandelsbezirken wie der Libertad Street in Buenos Aires bequem verkaufen.

Bei einem sinkenden Peso und erhöhter Inflation, könnte Argentinien bald wieder eine weitere Krise drohen. Doch genauso, wie sich die Argentinier an Krisen und Inflation gewöhnt haben, haben sie sich auch daran gewöhnt, physisches Gold zu besitzen, um Notgeld aufzubringen und ihr akkumuliertes Vermögen zu schützen.

Venezuela - Gold, der "verlässliche Vermögenswert" in anhaltendem Chaos

Ein Ort, der sich nicht am Rande einer Krise, sondern in einer Krise befindet, ist die südamerikanische Nation Venezuela. Geprägt durch Währungsabwertung, Hyperinflation, Banknotenknappheit, soziale Unruhen und Mangel an lebensnotwendigen Gütern, hat Gold die Papierwährung in den meisten Bereichen des Wirtschaftslebens in Venezuela als Zahlungsmittel ersetzt; als eine Form des Tauschgeschäfts, um Waren und Dienstleistungen zu erwerben und in manchen Fällen für das tägliche Überleben.

Manchmal ist es ein direkter Austausch von Gold für Waren oder Nahrung, doch in Venezuela ist Gold auch Geld. Zum Beispiel strömen die Bürger im zentral gelegenen Bezirk El Silencio in der Hauptstadt Caracas zu den Goldhändlern, die auf den Straßen um die Esquinas de Padre Sierra, La Pedrera und La Bolsa Handel treiben. Inmitten der Hyperinflation und den rasanten Preisanstiegen sind jetzt sogar ehemals wohlhabende Familien und Pensionäre gezwungen, ihren wertvollen Goldschmuck und Familienschätze zu verkaufen, um ihr Einkommen aufzubessern.

Die Venezolaner verkaufen ihr Gold auch im Nachbarland Kolumbien. Zum Beispiel kommen tausende Venezolaner aus den westlichen Bundesstaaten Táchira, Zulia und Trujill nahe der kolumbianischen Grenze täglich in Strömen nach Kolumbien, um ihr Gold zu einem besseren und sichereren Preis in kolumbianischen Peso zu verkaufen, als sie ihn im ständig inflationierenden und wertlosen venezolanischen Bolivar bekommen würden. Laut kolumbianischen Juwelieren belaufen sich die typischen Verkäufe auf 20 bis 30 Gramm Gold.

Im Osten von Venezuela, in den Industriezentren von Puerto Ordaz und Guayana City - dem Tor zum Goldabbaugebiet Arco Minero del Orinoco - ist nun die ganze Wirtschaft auf Gold umgestiegen, da der illegale Kleingoldbergbau in der Region floriert und das Vertrauen in den venezolanischen Bolivar verschwunden ist.

Hier bezahlen Immobilienkäufer Grundstückmakler mit Gold und sogar die ansässige Universität in Puerto Ordaz akzeptiert Gold für Kurszahlungen. Gold ist auch das Zahlungsmittel im Gebiet El Callao weiter südöstlich, in der Nähe der illegalen Goldminen. Diejenigen, die Gold besitzen, können es für Autos oder auch jeden anderen Gegenstand eintauschen und wenn sie wollen, die Transaktion bei einem Notar legalisieren lassen und die Zahlung in Bolivar registrieren.

Da die Fiatwährung Bolivar in Venezuela wertlos wurde und die Wirtschaft zusammenbrach, erschien Gold, um die Rolle auszufüllen, die es schon seit Jahrtausenden erfüllt - als zuverlässige Form des Geldes und eine echte Form von Vermögen. Im Fall von Venezuela hat sich Gold auch zu einem Überlebensmechanismus für die notleidende Bevölkerung entwickelt.

Simbabwe - ein paar Gramm Gold für einen Laib Brot

Neben Venezuela hat sich die Hyperinflation auch in einer anderen problembeladenen Volkswirtschaft gezeigt - Simbabwe. Gezeichnet von Diktatur, Korruption, Wahlbetrug und wirtschaftlichen Zusammenbruch verkörpert der gescheitere Staat Simbabwe inzwischen einen der weltweit bekanntesten Fälle moderner Hyperinflation inmitten von Hungersnot und Nahrungsmittelknappheit.

Nach Jahren der Misswirtschaft und unkontrollierter Staatsausgaben geriet Simbabwe 2007 in eine offizielle Hyperinflation. Der Grund dafür war klassisch: Gelddrucken gefolgt von mehr Gelddrucken. Bis Mitte 2008 stieg die jährliche Inflationsrate von Simbabwe auf 231.000.000%. Und von 2007 bis 2008 verlor der Simbabwe-Dollar 99,9% seines Werts.

In einem solchen hyperinflationären Umfeld wurden das Vermögen und die Ersparnisse der einfachen Simbabwer, die ohnehin nicht viel besaßen, vollständig eliminiert. Die steigenden Preise und die daraus resultierenden Preiskontrollen führten zu echtem Elend in Form von Nahrungsmittelknappheit und sogar Hungersnot. Da ihre eigene Währung wertlos war, musste sich die simbabwische Wirtschaft an Tauschgeschäfte und Handel in ausländischen Währungen und Gold anpassen, wobei Lebensmittelanbieter vielerorts nur Gold akzeptierten.

Obwohl Simbabwe ein Land mit reichlich Goldvorkommen ist, hatte seine Bevölkerung im Großen und Ganzen weder die Erfahrung noch die Tendenz dazu, Gold als Überlebensmechanismus zu besitzen. Sie waren also gezwungen, zu illegalem Goldabbau in stillgelegten Minen oder zum Goldwaschen in Flüssen zu greifen, nur um sich selbst winzige Mengen Gold für den Tausch für Nahrung zu beschaffen.

Traurigerweise waren selbst Simbabwe-Dollar mit größerem Nennwert (wie 50.000-Simbabwe-Dollar-Banknoten) so wertlos, dass sie nur zum Einwickeln der kleinen Mengen Gold aus dem illegalen Bergbau taugten. Die Goldwäscher wiederum durchkämmten jeden Tag Tonnen von Erdreich, um genug Gold zu finden, um ein Laib Brot zu kaufen. Die Alternative war Hungern.

Sam Chakaipa, der nach 2008 aus Simbabwe flüchtete, erinnert sich:

"Brauchte man Speiseöl, musste man Gold tauschen. Brauchte man Seife, musste man es für Gold eintauschen. Brauchte man Getreide, musste man Gold haben. Man brauchte 0,1 Gramm Gold für einen Laib Brot und 0,1 Gramm Gold für eine Dose Getreide. Sie akzeptierten nur Gold. Ohne 0,3 Gramm Gold am Tag würde man nicht überleben. Ohne Gold wäre man gestorben."

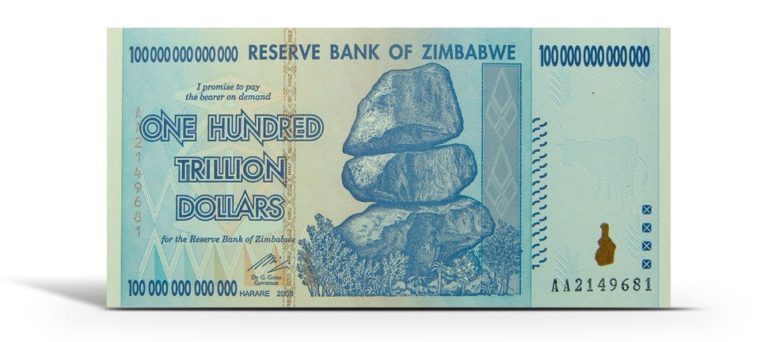

Simbabwe wird für immer als das Land bekannt sein, das im 21. Jahrhundert als erstes eine Hyperinflation erlebte. Der Höhepunkt des Wahnsinns wurde im Januar 2009 mit dem Druck der 100-Billionen-Simbabwe-Dollar-Banknote erreicht, der weltweit höchste je ausgegebene Nennwert einer Währung. Zwei Monate später, im März 2009, schuf die simbabwische Zentralbank den Simbabwe-Dollar ab und wendete sich der Dollarisierung der Wirtschaft zu, wobei der US-Dollar als offizielle Währung benutzt wurde.

Doch dieses 10-jährige Dollarisierungsexperiment, das selbst auch nur ein Blendwerk der simbabwischen Regierung war, wurde nun abgeschafft und ausländische Währungen sind jetzt als gesetzliches Zahlungsmittel verboten. Jetzt hält Simbabwe nichts mehr davon ab, die Druckerpressen wie in der Vergangenheit wieder anzulassen. Die Inflation steigt wieder und Simbabwe ist potenziell am Rande seiner Hyperinflation 2.0. Diejenigen, die Gold besitzen, werden für solch eine Krise vorbereitet sein. Doch diejenigen, die kein Gold haben, werden leider die Fehler aus der Vergangenheit wiederholen.

Fazit

Obwohl die obengenannten Beispiele unterschiedlich sind, veranschaulichen sie alle die Macht von Gold in Krisenzeiten und Notfällen: eine universelle Währung, die allgemein akzeptiert und anerkannt wird sowie ein universeller Vermögenswert, der grenzenlos, liquide und tragbar ist. In Vietnam kaufte Gold die Freiheit zur Überquerung internationaler Grenzen, wobei Flüchtlinge tragbares Goldvermögen einsetzten, um die Fahrtkosten zu bezahlen und als Notgeld für den Beginn ihres neuen Lebens.

In Südkorea half eine ganze Nation dabei, ihre Wirtschaft zu retten, indem sie den einzigen Vermögenswert benutzen, den viele besaßen und der seinen Wert beibehielt sowie international liquide war. Über den Nationalismus und Patriotismus hinaus, verkauften die meisten Südkoreaner ihr Gold, wenngleich zu einem niedrigeren Preis als den Marktpreis, sodass auch für sie Gold als Notgeld diente, als ihre Wirtschaft implodierte; ein Wertspeicher, der so funktionierte, wie und als es von ihm erwartet wurde.

Auch in Argentinien, Venezuela, Simbabwe und Vietnam war physisches Gold ein sicherer Hafen und eine finanzielle Absicherung für diejenigen mit der Voraussicht, es zu besitzen. Gold erfüllte seine Rolle als Spareinlage für diejenigen, die es besaßen; eine Rolle, in der Fiatwährungen gänzlich versagten. Gold übernahm auch die Rolle des Zahlungsmittels in all diesen Situationen, als das Vertrauen in Papierwährungen verschwunden war.

Die Ursachen mögen sich unterscheiden - Hyperinflation, Niedergang der Papierwährungen, Misswirtschaft, Kapitalkontrollen, Kriege - doch das Ergebnis ist immer dasselbe. Menschen und Volkswirtschaften wenden sich instinktiv dem ultimativen Vermögenswert Gold als ein sicherer Hafen in Krisenzeiten und Not zu. Denn nur Gold bleibt als Wertspeicher bestehen und wird als zuverlässiges Zahlungsmittel gesehen. Gold räumt Wahlmöglichkeiten ein, die denen, die kein Gold besitzen, verwehrt bleiben. In Krisen bietet nur Gold wirtschaftliche Freiheit.

© Ronan Manly

BullionStar

Dieser Artikel wurde am 5. November 2019 auf www.bullionstar.com und zuvor auf RT.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.