Die Russland-Sanktionen des Westens und die Langfristinteressen Chinas

04.03.2022 | Prof. Dr. Thorsten Polleit

Der Westen erblickt in sehr harten Sanktionen das Instrument, um Russland für den militärischen Angriff auf die Ukraine zu bestrafen und zur Umkehr zu bewegen oder gar einen "Regime Change" herbeizuführen. So sehr man auch hoffen mag, dass dadurch Frieden geschaffen wird: Die ungewollten Nebenwirkungen könnten noch sehr schmerzhaft werden, vor allem auch weil China nicht mitzieht.

Sanktionen

Als Reaktion auf die militärische Invasion Russlands in die Ukraine haben die Staaten des Westens beispiellos harte Sanktionen auf den Weg gebracht.

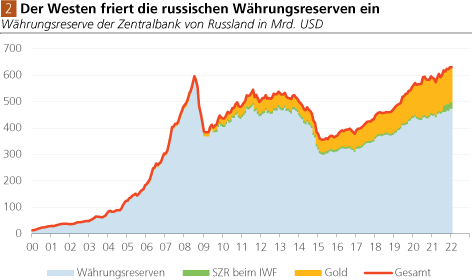

Dazu zählen zum Beispiel der Ausschluss von russischen Banken vom internationalen Zahlungssystem SWIFT, das Einfrieren der russischen Währungsreserven im Ausland, Verbote für russische Emittenten, Kapital im Ausland aufzunehmen, Ausfuhrverbote für Güter, die westliche Firmen nach Russland liefern, Sperrung des Lufttraums für russische Flugzeuge. Zudem wurden gezielt Personen auf die Sanktionsliste der USA, EU und Großbritannien gesetzt: Präsident Vladimir Putin, Außenminister Sergej Lavrov, weitere russische Minister sowie auch eine große Zahl von Oligarchen und Vorstände russischer Banken und Unternehmen.

Ausländische Investoren hielten Ende 2021 russische Wertpapiere von knapp 150 Mrd. US-Dollar: In US-Dollar denominierte Schulden in Höhe von 20 Mrd. USD und 41 Mrd. US-Dollar in Rubel-denominierten Kreditpapieren. Hinzu kommen russische Aktien in Höhe von etwa 86 Mrd. US-Dollar.

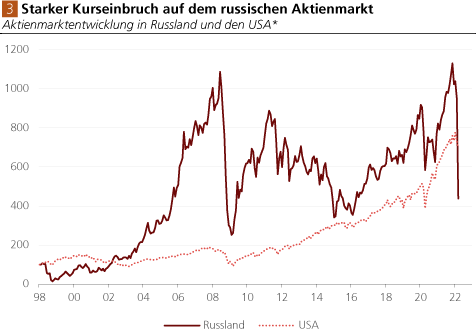

Der Handel für russische Wertpapiere wurde eingestellt - beispielsweise setzte die Deutsche Börse AG den Handel für 16 russische Firmen aus (darunter Aeroflot, Rosneft, Sberbank, VTB und VEB Finance). Die NASDAQ und die New York Stock Exchange haben ebenfalls den Handel für Wertpapiere aus Russland beendet. Investoren der von den Sanktionen betroffenen Wertpapieren können diese nun im regulären Börsenhandel nicht mehr verkaufen.

Euroclear und Clearstream, die beiden in Belgien operierenden Verwahr- und Zahlungsabwicklungs-Giganten, haben erklärt, dass sie ab dem 3. März 2022 keine Rubel-Transaktionen, die außerhalb Russlands getätigt werden, mehr durchführen werden. Zudem hat der Index-Anbieter MSCI am 28. Februar 2022 verkündet, russische Wertpapiere könnten aus den von ihm veröffentlichten Kapitalmarktindizes herausgenommen werden, da die russischen Wertpapiere aufgrund der Sanktionen nicht mehr handelbar und damit de facto für Investoren "uninvestierbar" geworden sind. Das für sich genommen, erwirkt in der Praxis ein de facto Ende für den Zufluss von Auslandskapital nach Russland.

Es ist damit zu rechnen, dass Russland angesichts der Sanktionen den Schuldendienst auf seine in Auslandswährung denominierten Schulden aussetzt.

Allein schon deshalb, weil schätzungsweise die Hälfte der russischen Währungsreserven in Währungsräumen gehalten wird, die sich den Russlandsanktionen angeschlossen haben, und daher den russischen Schuldnern nicht verfügbar sind; und das Zurückhalten von Auslandswährungen wird unter den gegenwärtigen Umständen für Russland vermutlich wichtiger sein als die Begleichung des Schuldendienstes. Die Rating-Firma Standard & Poor‘s hat russische Schulden in Fremdwährung von bisher 'BB+' auf 'BBB-' heruntergestuft - und ihnen damit "Junk"-Status verliehen. Moody’s Investor Service hat angedeutet, in gleicher Weise zu reagieren.

Hinzu kommen viele weitere Maßnahmen, die sich gegen Russland und seine Bevölkerung richten:

So hat Boeing verkündet, keine russischen Flugzeuge mehr zu warten; große Ölgesellschaften wie MobilExxon, Shell und BP ziehen sich aus dem russischen Markt zurück; Redereien (HapagLloyd, Mersk) laufen keine russischen Häfen mehr an; Läden und Barbesitzer entfernen russischen Wodka aus ihrem Angebot; die FIFA will Russland von der Fußball-WM suspendieren; in Westeuropa wird dem russischen Dirigenten Valery Gergiev die Zusammenarbeit aufgekündigt, er verliert seine Stelle als Chef der Münchener Philharmoniker; die Opernsängerin Anna Netrebko sieht sich gezwungen, ihre Konzerte abzusagen; Diplomaten verlassen den Raum, als der russische Außenminister Lavrov vor dem UN-Menschenrechtsrat spricht. Die Sanktionen bergen also auch Elemente der Ächtung.

Dosierung

Die bislang erlassenen Sanktionen zertrennen nahezu vollends die bestehenden Handels- und Finanzbeziehungen zwischen Russland und der westlichen Welt. Das verbindenden Elemente, die Arbeitsteilung und der Handel, werden dadurch zerstört. Dazu muss man wissen, dass die Arbeitsteilung, national wie international, die Menschen miteinander friedvoll verbindet. Wer miteinander arbeitsteilig kooperiert, der erblickt in seinem Gegenüber keinen Konkurrenten, keinen Gegner, sondern jemanden, der ihm dienlich ist, um seine Lebensherausforderungen besser bewältigen zu können.

So gesehen sind Arbeitsteilung und Handel über Grenzen hinweg im wahrsten Sinne des Wortes ein "Friedensprogramm".

Doch die Welt, die wir heute vorfinden, ist leider kein System freier Märkte. Vielmehr greifen die Staaten auf vielfältige Weise und immer stärker in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ein. Sie betreiben dabei nicht nur "Innenpolitik", sondern vor allem auch "Außenpolitik" und sorgen dabei bekanntlich für Probleme. Und so ist der Ukraine-Russland-Konflikte auch kein Ergebnis der freien Märkte, sondern rührt aus "Sicherheitsinteressen", aus "Sonderinteressen" der Staaten.

Nicht die breite Bevölkerungen stehen sich feindlich gegenüber, sondern die Staaten beziehungsweise ihre Repräsentanten, die nicht selten eigene, nicht die Interessen ihrer Bevölkerungen verfolgen. Doch dazu später mehr.

An dieser Stelle ist zunächst noch anzumerken, dass die Befürworter der harten Sanktionen vermutlich hoffen, dass sie mit derartigen Maßnahmen den Kreml zum Beenden seiner Kriegstätigkeit zwingen können - weil die mit den Sanktionen verbundenen Kosten schlichtweg zu hoch werden; dass beispielsweise die wirtschaftliche Not, die die Sanktionen hervorrufen, die Putin-Regierung zur Aufgabe der militärischen Handlungen anhalten; oder dass die Sanktionen das Umfeld von Präsident Putin finanziell so stark schädigen, dass sie ihm ihre Gefolgschaft aufkündigen. Mit den bis jetzt erlassenen Sanktionen ist so gesehen also auch ein möglicher "Regime Change" angelegt.

Die Russlandsanktionen des Westens sind nicht nur sehr hart im Vergleich zur bisherigen Sanktionspraxis, sondern sie sind vermutlich auch härter als Präsident Putin es erwartet hat. Das Kalkül, dass sich hinter den Sanktionen des Westens verbirgt, lässt sich als eine Form des "escalate to de-escalate" bezeichnen: Der Widersacher erfährt eine Reaktion von seinem Gegenspieler, die unerwartet hart ausfällt, und die ihn dazu anhalten soll, sein bisheriges Treiben zu beenden.

Doch die damit verbundene Gefahr besteht darin, dass sich die Aggressionen weiter hochschaukelt: Auf Vergeltung folgt eine noch aggressivere Vergeltung, und die Situation für alle Beteiligten wird nicht etwa entschärft, sondern sie verschlimmert sich. Das ist durchaus gefahrvoll in der aktuellen Situation: Russland ist eine Atommacht.

Eine solche Situation würde etwa dann entstehen, wenn die russische Seite durch (aus ihrer Sicht) unerwartet harte Sanktionen in eine Position gedrängt wird, von der aus sie, egal was sie macht, keine Verbesserung ihrer Lage mehr erwarten kann, wenn selbst ein Einlenken keine Verbesserung der eigenen Position mehr verspricht. Dann nehmen die Kosten, die sie für eine weitere Eskalierung des Konflikts zu tragen hat, quasi ab, und das schlimmste Szenario wird heraufbeschworen: ein unerbittlicher Vernichtungsfeldzug, der als Lösung nur noch die unbedingte Kapitulation des Gegners kennt, der einen Friedensschluss in noch weitere Ferne verschiebt.

Vorgeschichte

Seit dem Fall der Mauer, dem Zusammenbruch des Ostblocks hat es insgesamt fünf Runden der Nato-Osterweiterung gegeben. (1) 1999 formten Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei die Visegrád-Gruppe, die die Integration in die EU und Nato vorantreiben sollte. (2) 2004 traten Ungarn, Polen und Tschechien offiziell der Nato bei. Zudem bereitete die Nato den Weg zur Mitgliedschaft für Albanien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, Rumänien, die Slowakei, und Slowenien. (3) 2009 beschloss die Nato den Beitritt von Albanien und Kroatien. (4) 2017 wurde Montenegro in die Nato aufgenommen und (5) in 2020 Nordmazedonien.

Russland hatte die Osterweiterung der Nato stets abgelehnt, sah in ihr nicht den richtigen Weg, um eine europäische Sicherheitsordnung herzustellen. Der ehemalige Präsident Russlands, Boris Jelzin, wird dazu häufig erwähnt. Er hat 1993 an den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton geschrieben, dass die Nato-Osterweiterung nicht im Einklang mit dem "Geist" des Zwei-plus-Vier-Vertrages stehe. Es gelang Russland jedoch nicht, die Nato-Osterweiterung aufzuhalten.

Seit je her sieht Russland es für seine Sicherheitsinteressen als erforderlich an, dass keine fremde Macht direkt an die russische Grenze heranreicht. Zwischen Russland und dem "Feind" soll sich stets eine "Pufferzone" befinden. Man mag über die Angemessenheit dieser Forderung trefflich debattieren - zumal sie ja beansprucht, die Souveränität ehemaliger Sowjetrepubliken unmittelbar einschränken zu dürfen. Schlussendlich kann man die russische Position aber nicht ausblenden, will man Russlands Außenpolitik verstehen.

Vor diesem Hintergrund ist natürlich auch die Entwicklung in der Ukraine zu betrachten. Aus Sicht der Russen ist die Nato dabei, unmittelbar an die russische Grenze vorzurücken. Man stelle sich nur einmal vor, in Kanada oder Mexiko kommt eine Pro-China-Regierung an die Macht. Vermutlich würde es nicht lange dauern, und die Vereinigten Staaten würden alles daransetzen, diesen Vorgang rückgängig zu machen. Selbstverständlich rechtfertigt das nicht - wie auch im Falle der Ukraine nicht - den Einsatz von Waffen, das Führen eines Krieges. Ohne Wenn und Aber.

Kollateralschäden

Ein Anhalten der Kriegshandlungen in der Ukraine, verbunden mit einem Fortdauern der Sanktionen gegen Russland hätte weitreichende Folgen, nicht für die Menschen in der Ukraine und Russland, sondern auch für die Menschen in Europa und in weiten Teile der Welt. Russland, ein Land mit einer geschätzten Gesamtbevölkerung von 144 Millionen Menschen, aus der internationalen Arbeitsteilung zu verbannen, wird ganz sicher gewaltige Konsequenzen haben. Nachstehend sind einige dieser möglichen Folgen kurz skizziert.

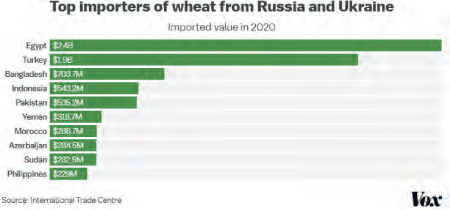

(1) - Die Ukraine ist, zusammen mit Russland, gesehen einer der Hauptproduzenten und -exporteur für Nahrungsmittel weltweit. Vor allem Entwicklungsländer und Länder der Dritten Welt hängen stark von Nahrungsmittelimporten aus Russland ab (siehe nachstehende Abbildung). Fortgesetzte Kriegshandlungen in der Ukraine und Russland drohen, den Ernteausstoß und das Marktangebot (durch Arbeitskraftausfall, Maschinen- und Transportknappheit etc.) zu verringern.

Angebotsverknappung und steigende Nahrungsmittelpreise wären weltweit zu spüren: Nahrungsmittel verteuern sich. Besonders hart wären die Menschen in den ärmeren Regionen der Welt getroffen. Verteuerung und Verknappung von Nahrungsmitteln führen bekanntlich zu sozialen und politischen Unruhen, lösen Flüchtlingsbewegungen aus.

Russland ist zudem ein bedeutender Lieferant für viele (Industrie-)Rohstoffe auf den Weltmärkten. Dazu zählen nicht nur Öl und Gas, sondern auch Eisen und Stahl, Edelmetalle (Gold, Palladium), Holz, Aluminium(-produkte) und vor allem auch Düngemittel (Stickstoff, Phosphor und Kali). Russland, das 2/3 des weltweiten Düngemittels Ammoniumnitrat (ein Salz, das sich aus Ammoniak und Salpetersäure bildet) produziert, und das vorwiegend von Ländern auf der nördlichen Erdhalbkugel importiert wird, hat mittlerweile ein Exportverbot für Ammoniumnitrat von Februar bis Anfang April 2022 verhängt.

Ist dieses Düngemittel nicht verfügbar, ist mit einem empfindlichen Rückgang des Ernteertrages und einer Verschärfung der Nahrungsmittelverteuerung zu rechnen.

(2) - Die "Grüne Politik" sorgt in der westlichen Welt schon jetzt für eine drastische Verteuerung der Energie. Sollte Russland seine Öl- und Gaslieferungen nach Europa drosseln oder gar einstellen, könnte daraus ein überaus schwerer Energiepreisschock erwachsen, der auch die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten würde und die Volkswirtschaften in eine mitunter schwere Rezession schicken könnte.

So mancher Betrieb würde aufgrund steigender Produktionskosten unrentabel und aus dem Markt gedrängt. Steigenden Energiepreise würden zudem früher oder später nahezu alle Güterpreise in die Höhe befördern. Das wiederum würde die Kaufkraft des Geldes und damit die realen Einkommen der Menschen, ihren materiellen Wohlstand zusätzlich herabsetzen.

(3) - Die wirtschaftlichen Erschütterungen des Ukraine-Russland-Krieges haben zudem das Potenzial, das ungedeckte Geldsystem ins Wanken zu bringen, seine Schwach- und Bruchstellen, die bisher immer wieder übertüncht und notdürftig geflickt wurden, schonungslos zum Vorschein bringen. So könnte durch einen Energiepreisschock eine Rezession bei gleichzeitig steigender Inflation eintreten. Um die drohende Arbeitslosigkeit und Kreditausfälle auf breiter Front zu verhindern und vor allem die Staaten liquide zu halten, würde die Europäische Zentralbank (EZB) vermutlich die Zinsen weiter auf extrem niedrigen Niveau halten und die Geldmenge noch stärker als bislang ausweiten.

Die steigende Geldmenge wiederum treibt die Inflation noch stärker in die Höhe. Eine Situation entsteht, in der der Kaufkraftruin des Euro nur noch verhindert werden kann, wenn die Leitzinsen stark angezogen werden, die Realzinsen (das heißt Nominalzinsen abzüglich der Inflation) wieder merklich über die Nulllinie gehoben werden und das Geldmengenwachstum abgebremst wird.

Doch genau das ist für das ungedeckte Geldsystem eine geradezu toxische Mischung. Sie stellt die Zentralbank vor die Entscheidung, entweder sofort Rezession und Arbeitslosigkeit als Folge der Inflationsbeendigung hinzunehmen oder zumindest für eine gewisse Zeit Rezession und Arbeitslosigkeit durch fortgesetzte Inflation abzumildern.

In solch einer Entscheidungssituation wird die Zentralbank sehr wahrscheinlich den Weg der Inflation beschreiten: In der Stunde der Not erscheint die Inflationspolitik für Regierende und auch Regierte als die Politik des vergleichbar kleinsten Übels. Zumindest ist es das, was sich aus der unerfreulichen Geschichte des ungedeckten Geldes ableiten lässt.

China

Besonders auffällig ist in dieser Krisensituation, dass Chinas Einwürfe zum Ukraine-Russland-Konflikt im Westen nur auf relativ wenig Aufmerksamkeit stoßen. Am 28. Februar 2022 ließ der chinesische Außenminister Wang Yi verlauten (wie China Daily berichtete), dass China Sanktionen zur Lösung von Konflikten missbillige, wenn diese nicht durch internationales Recht begründet seien.

Die Erfahrung zeige, so Wang Yi, dass Sanktionen keine Probleme lösen, sondern dass sie neue schaffen würden. Am vergangenen Freitag, den 25. Februar 2022, hatte sich China, zusammen mit Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE), bei einer gegen den Einmarsch Russlands gerichteten Resolution im UN-Sicherheitsrat der Stimme enthalten. Diplomaten haben das als Erfolg gewertet, Russland zu isolieren, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben. Doch ist das eine treffende Interpretation?

Chinas Außenminister Wan Yi scheint eine Schlichterrolle seines Landes vorsehen zu wollen: Was die Frage der europäischen Sicherheit anbelangt, so sollten ihm zufolge die legitimen Besorgnisse aller Länder berücksichtigt werden, und er fügte hinzu, dass nach fünf Erweiterungsrunden der Nato nach Osten Russlands legitime Sicherheitsinteressen angemessen berücksichtigt werden sollten. China unterstützt, so Wan Yi, dass die NATO, die EU und Russland den Dialog wiederaufnehmen und versuchen, eine balancierte, effektive und tragfähige Sicherheitsarchitektur in Europa zu bauen, um dauerhaft Frieden und Stabilität auf dem Kontinent zu erreichen.

Selbstverständlich hat China, hat seine kommunistische Parteiführung dabei auch eigene und selbstbezogene geopolitische Interessen. Doch diese Tatsache sollte die Menschen im Westen nicht kurzsichtig übersehen zu lassen, dass Russland in China einen mächtigen Verbündeten findet - weil Russland mit einem gewaltigen Angebot an natürlichen Ressourcen Chinas wirtschaftlichen und militärisch-politischen Aufstieg befördern kann. China wird seine Unterstützung für Putins Russland daher nicht aufgeben wollen - schon einfach deshalb nicht, weil sich bei einem "Regime Change" sonst der Westen Russlands Ressourcenreichtum unter den Nagel reißen könnte - zum Nachteil Chinas.

Nein, China wird kein Interesse daran haben, dass die Putin-Regierung stürzt - und das scheint man mit den Sanktionen, gerade mit ihrer Ausrichtung auf die Oligarchen, vermutlich durchaus zu beabsichtigen.

Eine liberale Demokratie in Russland, die sich dem Westen zuwendet, wird China wohl kaum befürworten. China wird daher sehr wahrscheinlich Russland helfen, den Sanktionen zumindest teilweise zu entgehen. Etwa durch fortgesetzte und erhöhte Abnahme von Öl und Gas und anderen Rohstoffen. Die Kooperationspläne der beiden Staaten sind langfristig ausgerichtet: Russland und China sind zum Beispiel dabei, einen Vertrag über den Bau der gewaltigen Gaspipeline "Soyuz Vostok" zu beschließen, die über die Mongolei pro Jahr 50 Milliarden Kubikmeter Gas nach China transportieren soll.

Sicherlich lassen sich weitere Szenarien durchdenken, welchen Verlauf der Ukraine-Krieg noch nehmen kann. An dieser Stelle sei der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich sein Ende findet, dass er nicht weiter eskaliert; dass die Kräfte, die den Frieden wollen, nicht von denjenigen Kräften, die andere Interessen verfolgen, die den Krieg für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren wollen, übertrumpft werden.

© Prof. Dr. Thorsten Polleit

Auszug aus dem Marktreport der Degussa Goldhandel GmbH