Analysenprobleme

Bei den Schiffsfahrten wurden nicht nur Analysen direkt an Bord durchgeführt, sondern das Meerwasser wurde auch zunehmend in Flaschen abgefüllt und dann im Institut in Dahlem untersucht, weil die Arbeit auf dem Schiff erhebliche Probleme bereitete. Was aber beim Abfüllen und Aufbewahren in Flaschen berücksichtigt werden musste, beschreibt Haber ausführlich:

"Das Meerwasser wird in Flaschen von 2 l Inhalt gesammelt. Das Flaschenglas birgt eine Gefahr. Es kann sich aus der Wasserfüllung stammendes Edelmetall fest daran setzen, so daß es nicht losspülbar ist und der Bestimmung entgeht. Behandelt man aber die Glasinnenwand, um dieser Gefahr zu entgehen, intensiv mit stark wirkenden Agenzien, so entzieht man dem Flaschenglas kleine, aber doch wahrnehmbare Anteile des Edelmetalls, die es nach einer Erfahrung immer enthält ... Wir haben einen Teil der Flaschen vor der Aussendung mit einem Spiegel von Bleisulfid versehen, damit sich nicht Edelmetall aus dem Wasser an die Glaswand setzt... Läßt man aber das Bleisulfid ... auf das Glas aufwachsen, so macht sich die unvollkommene Widerstandsfähigkeit des Glases gegen alkalischwässerige Lösungen geltend, die damit längere Zelt Laboratorium auf der "Hansa" in Berührung sind ... und führt zu einem nachweisbaren Übergang von Edelmetall aus der Glassubstanz in den Bleisulfidspiegel ... Deshalb haben unverspiegelte Flaschen den Vorzug. Um das Ansetzen des Edelmetalls an die Glaswand zu hindern, gibt man bei der Probennahme zu dem Wasser entweder etwas Mercurinitrat oder etwas Bleiacetat und Schwefelalkali. Die entstehenden Niederschläge von Kalomel oder Bleisulfid hüllen das Edelmetall ein. Kommt die Flasche mit der Schöpfprobe nach dem Transport zur Untersuchung, so werden vor der Verarbeitung zunächst 100 mg Bleiacetat hineingegeben, und dieses Bleiacetat mit Schwefelammonium ausgefällt. Dadurch werden alle Schwebeteile eingehüllt und leicht filtrierbar gemacht. Nun wird das Seewasser durch ein Eintauchfilter aus gefrittetem Glas herausgenommen. Dabei bleibt alles Gold und Silber im Flaschenrückstand."

Haber beschreibt dann weiter, wie die Analyse verfeinert wurde. Nach Wiederauflösen des Flaschenrückstands durch Bromwasserstoff wurde die Lösung in ein anderes Gefäß gefüllt, in dem das Gold und Silber wieder mit Ammoniumsulfid versetzt, der Niederschlag zentrifugiert und in einen Spitztiegel überführt wurde. Nach Trocknung und Reduzierung mit Wasserstoff zum Metall begann die Kupellation. Wie diese durchgeführt wurde, wird von Haber so geschildert: "Die Schmelze wird dann in demselben Porzellantiegel unter Zusatz von Borsäure in einer Sauerstoffatmosphäre über einer Flamme soweit verschlackt, daß nur ein kleiner Bleiregulus von 5 mg Gewicht zurückbleibt. Diese Arbeitsweise ersetzt das übliche Ansieden in Tonscherben, die nicht silberfrei sind und kleine Spuren Edelmetall als Staub von den Muffelöfen autnehmen können, in denen das Ansieden zu erfolgen pflegt, und in denen Gold und Silber von früherer Benutzung her an Wänden und Decken haften kann. Sie ersetzt zugleich die erste Etappe des üblichen Abtreibens auf der Kupelle.

Haber beschreibt dann weiter, wie die Analyse verfeinert wurde. Nach Wiederauflösen des Flaschenrückstands durch Bromwasserstoff wurde die Lösung in ein anderes Gefäß gefüllt, in dem das Gold und Silber wieder mit Ammoniumsulfid versetzt, der Niederschlag zentrifugiert und in einen Spitztiegel überführt wurde. Nach Trocknung und Reduzierung mit Wasserstoff zum Metall begann die Kupellation. Wie diese durchgeführt wurde, wird von Haber so geschildert: "Die Schmelze wird dann in demselben Porzellantiegel unter Zusatz von Borsäure in einer Sauerstoffatmosphäre über einer Flamme soweit verschlackt, daß nur ein kleiner Bleiregulus von 5 mg Gewicht zurückbleibt. Diese Arbeitsweise ersetzt das übliche Ansieden in Tonscherben, die nicht silberfrei sind und kleine Spuren Edelmetall als Staub von den Muffelöfen autnehmen können, in denen das Ansieden zu erfolgen pflegt, und in denen Gold und Silber von früherer Benutzung her an Wänden und Decken haften kann. Sie ersetzt zugleich die erste Etappe des üblichen Abtreibens auf der Kupelle.

Der kleine Bleiregulus wird in einer dünnwandigen Schale von unglasiertem Porzellan mit einem Flämmchen an der Luft abgetrieben, sehr schnell gekühlt und die verbleibende Edelmetallperle in der durchscheinenden Schale mikroskopisch gemessen. Dann fügt man Borax hinzu und erhitzt die Schale etwa 2 min auf 1050-1100 °C; dabei verliert das mikroskopische Edelmetallkorn alles Silber, während das Gold als eine schöne, runde Perle zurückbleibt. Diese Perle ist unbequem von der Boraxschlacke zu trennen, die an ihr angeschmolzen ist. Deswegen nimmt man sie mit anhängender Schlacke aus der erkalteten Schale und trägt sie in Bromnaphthalin ein. In dieser Einbettung wird sie mikroskopisch ausgemessen."

Aus dieser Beschreibung geht hervor, wie bei jedem einzelnen Arbeitsschritt Fehler vermieden werden mussten, z.B. die Erfahrung mit den Muffelöfen, und wie auch die Ausmessung der winzigen Goldperle in der Handhabung Probleme bereitete. Erwähnt hat Haber hier nicht, dass das Mikroskop selbst von besonderer Qualität sein musste, und verschiedene Mikroskope der Firma Zeiss wurden verwendet, bis die Messung ausreichend genau erfolgen konnte.

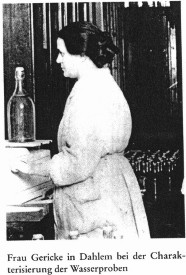

Diese genaue Überarbeitung des Analysenverfahrens war notwendig geworden, da die Proben, die auf den Fahrten nach Nordamerika und Südamerika dem Seewasser entnommen wurden, sehr unterschiedliche Goldgehalte ergaben. Auch das Verfahren der Aufarbeitung war unzureichend und hätte noch wesentlich überarbeitet werden müssen. Aber nachdem die gefundenen Goldgehalte teilweise wesentlich unter dem angenommenen Gehalt von etwa 5 mg pro m3 Seewasser waren, musste erst einmal sichergestellt werden, dass die Analyse nicht doch mit Fehlern behaftet war. Deshalb wurde auch die Entscheidung getroffen, die Proben nicht mehr auf See, sondern im Institut zu untersuchen.

Nach der mühevollen Ausschaltung aller möglichen Fehlerquellen stellte sich heraus, dass die vorher gefundenen Werte zu hoch waren. Noch gab Haber nicht auf. Er ließ sich von verschiedenen Stellen, an denen ein relativ hoher Goldgehalt vermutet werden konnte, Proben kommen, so aus der Bucht von San Francisco, durch Vermittlung des Professors Kofoid. Er wandte sich an Professor Knudsen in Kopenhagen, der veranlasste, dass von den dänischen Forschungsschiffen "Dana" und "Godthaab" Seewasserproben und Eismeerproben vor Island und Grönland gesammelt werden.

Schließlich hatte er noch die Notgemeinschaft für den Plan gewonnen, seinen letzten Mitarbeiter auf dem Goldgebiet, K. Quasebarth, an einer Durchquerung des Atlantischen Ozeans auf dem Forschungsschiff "Meteor" teilnehmen zu lassen, um völlig authentisches Belegmaterial zu erhalten. So wurden insgesamt etwa 5000 Proben gesammelt und untersucht.